Table of Contents

Toggle

每逢暑假,各式各樣的展覽紛紛登場,今年也不例外。那麼,究竟哪些展覽在今年夏天脫穎而出、成為話題焦點呢?《時局》網路聲量觀察站彙整 2025 年 6 月 1 日至 7 月 22 日間社群平台的聲量資料,針對台北地區具代表性的展覽進行統計與分析,選出七檔在社群上具備高度討論度的熱門展覽。

這些展覽雖然主題各異,但共同呈現出一項明顯趨勢:展覽設計正從靜態展示轉向強調互動與沉浸的多感官體驗。隨著社群媒體盛行與沉浸式科技發展,展覽設計逐漸轉向更具參與感、可拍性與話題性的互動形式。觀眾不再只是觀看者,而是沉浸其中的參與者。例如備受矚目的GD展即融合AR/VR技術與全息投影,讓觀展者能以近距離的方式身歷其境地「見到」偶像。而為宣傳全新影集的《魷魚遊戲3》於中正紀念堂舉辦的期間限定展覽,設計多項互動式環節,其中「巨大跳繩挑戰賽」透過LED感應裝置營造動態體驗,提升參與趣味性與話題度。

這類展覽形式結合「互動參與」、「拍照分享」與「沉浸感受」,在社群驅動的時代已成為吸引流量、打造口碑的關鍵策略。當觀眾不再只是被動觀看者,而是融入展覽情境的參與者,分享行為也更具主動性與情感連結,進一步促使展覽在社群平台上快速擴散。

展覽為何會紅?設計元素是關鍵

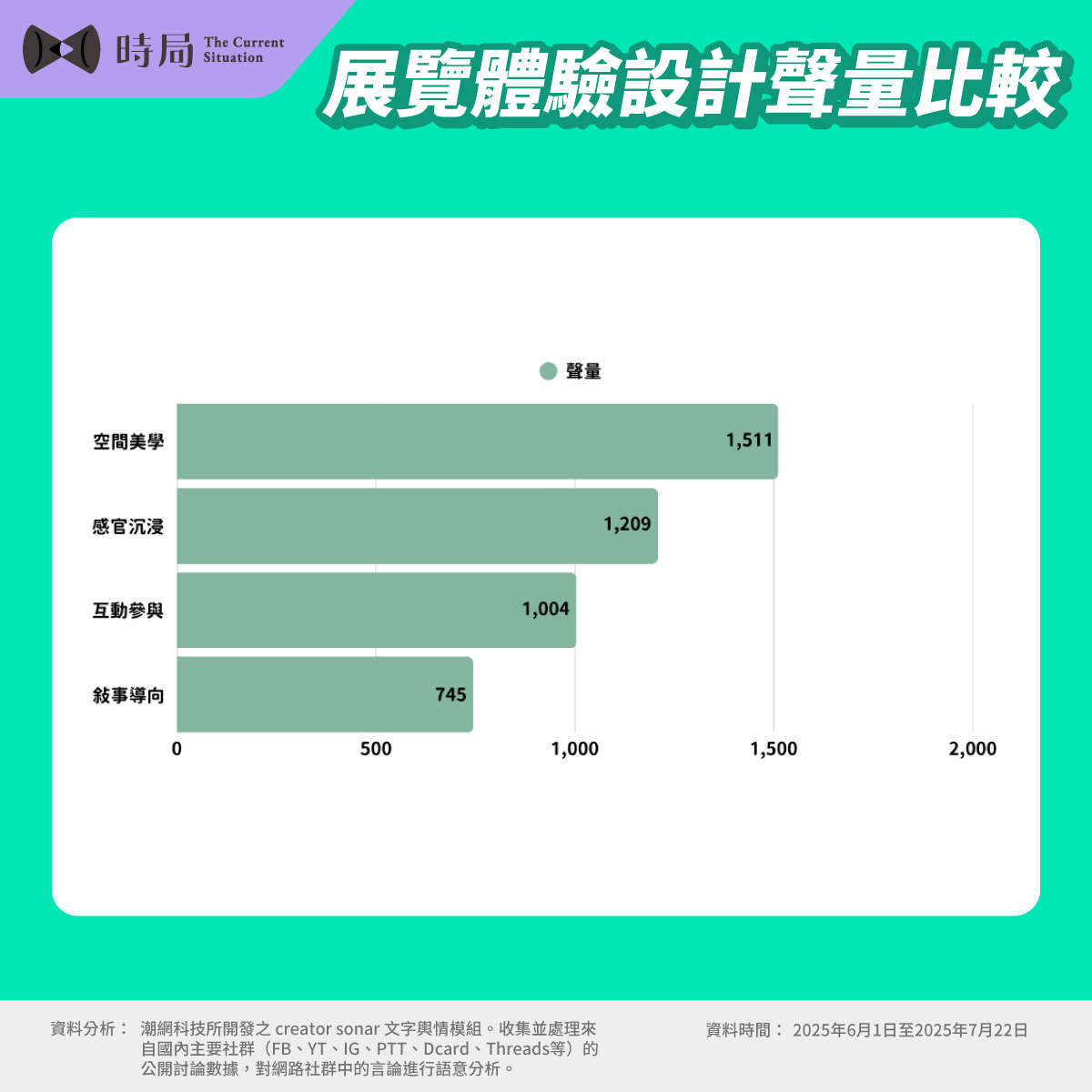

為深入探究展覽受到關注的背後因素,我們針對聲量排行榜上的熱門展覽進行內容盤點,並依其設計特徵歸納出四大核心設計向度,分別為:感官沉浸、敘事導向、空間美學與互動參與。

從圖二聲量分析結果可見,「空間美學」是目前最容易引發社群討論與分享的展覽設計要素。相較於其他向度,具有強烈視覺張力與拍照價值的場景設計,更能激發觀眾拍照、打卡與發布貼文的意願,進而促進社群擴散與話題累積。而「感官沉浸」與「互動參與」雖在展覽內容中具存在感,但多以參觀體驗描述為主,較少出現在主圖或標題中。至於「敘事導向」,在社群貼文中亦相對少見。雖然部分展覽透過章節式導覽、角色設定或故事線設計,然而這類設計多內化於展場空間與內容結構中,較難轉化為社群貼文的視覺主軸。相較之下,「空間美學」空間美學更具視覺呈現力,便於轉化為圖像或短影音,成為吸引用戶點擊與轉傳的關鍵素材。為深入了解「空間美學」如何實際驅動觀眾參與行為與線上分享,我們以台北地區的熱門主題展覽作為範例,進行觀察與分析。

空間美學如何驅動參與和社群討論?

首先觀察社群媒體上的分享內容(請見圖三),不論是媒體報導、用戶心得,或是與意見領袖的合作貼文,多聚焦於空間設計特色作為視覺亮點,常見於場景布置、光影特效與打卡裝置。以 GD 展、《魷魚遊戲》特展與《會動的浮世繪展》為例,儘管主題與形式各異,社群討論多集中在場景拍攝性與視覺設計,顯示空間美學已成為展覽擴散的核心要素。而不同社群平台因受眾偏好與媒介特性差異,也在內容呈現與敘事角度上展現出不同走向。

從圖四中可以看出,即便是同一場展覽,在不同社群平台上所呈現的內容形式與關注焦點也有所不同。以「日本失心瘋俱樂部」為例,Facebook 貼文多強調親子友善,介紹展場的動線安排與互動設計;而 Instagram貼文 則以短影音展現空間變化與視覺衝擊,突顯展覽的沉浸感與拍攝吸引力。可見,同一展覽會因應不同平台的受眾結構與內容形式,展現出不同的溝通重點與敘事策略。此現象顯示,展覽若想在社群平台擴大影響力,空間設計除了具備美學張力,更應結合拍攝與內容,針對不同平台調整策略,才能有效觸及多元受眾並提升擴散效益。

從設計到擴散:展覽行銷的啟示

綜合上述分析可見,展覽設計並非單一美學元素的堆疊,而須有策略地引導觀眾參與,進而帶動拍攝、分享與社群擴散。這種「互動設計 → 參與行為 → 社群擴散 → 宣傳效益」的鏈條,正是沉浸式展覽在社群時代中建立口碑的關鍵。空間設計若具備視覺張力與沉浸感,並結合平台特性,便能有效激發觀眾拍攝與分享,放大社群擴散效益。

因此,未來策展與行銷應從「觀眾如何參與、如何記錄、如何分享」的角度出發,打造易拍攝、易敘事、易傳播的展覽內容,才能在競爭激烈的展覽市場中脫穎而出。

本次聲量統計由《時局 The Current Situation》平台提供,資料來源為潮網科技所開發之Creator sonar文字輿情模組。本次分析涵蓋的時間範圍為2024年8月18日至2025年8月18日。分析涵蓋國內主要社群(FB、YT、IG、PTT、Dcard、Threads),透過語意辨識與資料演算技術,整理特定期間內與關鍵詞相關之公開討論總量。

聲量指數計算方式如下:

聲量數 = 相關文章數 × 1 + 相關文章留言數 × 1

定義說明:

- 相關文章:標題或內文出現關鍵詞之貼文、新聞、討論串

- 相關文章留言:文章標題出現關鍵詞之文章下所有留言;如平台文章無標題,則以內文前 30 字作為標題判準。如果關鍵詞僅出現在文章而非標題,則僅記也有提及關鍵詞的留言。

透過AI語意分析系統與議題追蹤架構,將龐雜社群輿論轉化為可行的觀點策略與輿情指標。

我們提供聲量趨勢分析,幫助大眾了解時下熱門議題;

也為品牌、公部門、倡議組織等提供具深度的決策依據。

在關鍵時刻發聲得宜、出手有據、擴散有效。