Table of Contents

Toggle

《時局》網路聲量觀察站與《菱傳媒》進行合作,針對立法院超過百位立委進行全年度聲量分析,根據《時局 The Current Situation》運用 Creator Sonar 輿情模組,統計 2024 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日間六大社群平台(Facebook、YouTube、Instagram、PTT、Dcard、Threads)之公開資料,協助讀者一窺立法院所有委員的聲量表現。

一、國會聲量總體觀察

高聲量、低好感,倚靠負面情緒支撐的國會戰場!

立法院給予國人和民眾的形象,可以說就是由所有立法委員的社群臉譜構成,聲量話題的高低、關注、感受,會集結形成人民對民意機關的印象。

一整年的數據統計分析,《時局》發現兩大數據狀況,跟各位讀者分享:

高聲量不等於好感度,正向討論者少之又少

在超過百位立委中,P/N 值高於 1(即正面討論多於負面)的僅佔少數,且多為聲量低的在地型民代,顯示整體國會的輿情結構呈現「少數人獲得認同,多數人發布以及引發不滿的反應」,顯示國會話題高度處於批評與被批評的惡感循環之中;而在全體立委中,聲量破百萬者約有十餘人,但幾乎無人具備高 P/N 值(>1)。這代表「關注」往往是出於爭議、對撞、批評,或是黨派衝突所引發的流量,而非政策或表現受到認可。

不分區立委成負面輿論重災區,民眾對國會的好感持續流失

相較於區域立委多有地方連結、實質耕耘,不分區立委因較少地方基礎與選民監督,在發言與行為上更容易引發爭議。整體數據中,P/N 值最低的多數即來自不分區;負面情緒主導國會輿論焦點,無論是民眾與政治人物之間,或是政治人物之間,少有肯定、多有攻擊,相互透過社群輿論來監督、批評、甚至懲罰立委言行已成為常態,「福國利民」與「推進法案」成為稀有的話題。

二、立委聲量前十名

聲勢之巔與負面情緒交織拉抬

在網路成為政治訊息傳播與輿論醞釀的主要場域後,立法委員的社群聲量成為觀察其議題操作能力、話題塑造能量與社會關注強度的重要指標之一。其中,聲量最高的十位立法委員,他們橫跨三大政黨,總聲量範圍自 140 萬至 700 萬不等,充分展現當代網路社群政治輿論的複雜結構,以及關注焦點。

姓名 | 選區或類別 | 黨籍 | 總聲量 | P/N 值 |

黃國昌 | 不分區(民眾黨) | 台灣民眾黨 | 7,047,942 | 0.16 |

徐巧芯 | 台北市第7選區 | 中國國民黨 | 3,177,519 | 0.19 |

韓國瑜 | 不分區(國民黨) | 中國國民黨 | 3,063,195 | 0.27 |

傅崐萁 | 花蓮縣 | 中國國民黨 | 2,732,464 | 0.14 |

柯建銘 | 不分區(民進黨) | 民主進步黨 | 2,615,498 | 0.14 |

吳思瑤 | 台北市第1選區 | 民主進步黨 | 1,908,698 | 0.15 |

王鴻薇 | 台北市第3選區 | 中國國民黨 | 1,700,258 | 0.20 |

沈伯洋 | 不分區(民進黨) | 民主進步黨 | 1,589,303 | 0.17 |

陳去珍 | 金門縣 | 中國國民黨 | 1,492,275 | 0.19 |

羅智強 | 台北市第6選區 | 中國國民黨 | 1,417,196 | 0.35 |

1. 聲量排行榜:十位立委社群曝光強度總覽

在聲量前十名中,以民眾黨的不分區立委黃國昌聲量最高,達 7,047,942 筆,其後依序為國民黨台北市第7選區立委徐巧芯(3,177,519)、國民黨立法院長韓國瑜(3,063,195)、國民黨花蓮縣立委傅崐萁(2,732,464),與民進黨不分區立委柯建銘(2,615,498)。其餘上榜者依序為:民進黨台北市第1選區立委吳思瑤(1,908,698)、國民黨台北市第3選區立委王鴻薇(1,700,258)、民進黨不分區立委沈伯洋(1,589,303)、國民黨金門縣立委陳玉珍(1,492,275)與國民黨台北市第6選區立委羅智強(1,417,796)。

這十位立委的總聲量皆突破百萬,合計聲量超過 26,700,000,顯示他們在社群上扮演高度可見、輿論密集的角色。

2. 政黨與區域分布:國民黨占六席,台北市聚集四人

觀察政黨組成,十人中有六人來自國民黨,三人來自民進黨,一人來自民眾黨。國民黨的強勢占比,反映其內部擁有多位高度可見的政治人物,也顯示其在輿論場上的主動出擊或爭議參與比例較高。民進黨則有柯建銘、吳思瑤與沈伯洋三位上榜,分別代表立院老將、黨團幹部、議題代言,而民眾黨雖僅有一人,卻由黃國昌居於榜首,突顯其成為議題焦點的特質。

區域分布方面,四位立委來自台北市,分別為徐巧芯(第7選區)、吳思瑤(第1選區)、王鴻薇(第3選區)與羅智強(第6選區),顯示首都地區因媒體可及性高、議題密集、政治攻防激烈,而成為聲量領頭羊。此外,花蓮與金門兩個非典型高聲量區域,也因特定立委的高度辨識度或爭議事件進入前十,顯示地域雖然有限制作用,但國政議題仍是討論重心。

3. 討論情緒比值(P/N 值):高度負評場域中的變異點

值得注意的是,此聲量並不等同好感度。

十位立委的 P/N 值(正面討論 ÷ 負面討論)中,九人落在 0.14 至 0.27 之間,表示他們的社群討論以負面為主,正面留言僅佔極少比例。最低值為傅崐萁與柯建銘(皆為 0.14),緊接著為黃國昌(0.16)、吳思瑤(0.15)、陳玉珍(0.19)。其中只有羅智強的 P/N 值達 0.35,為前十名中唯一相對接近「三成正面討論」的立委。

這樣的結果顯示:在高聲量的環境下,負面討論極可能是形成曝光的主要來源。然而這種討論結構的生成背後,可能出於多種因素,例如:

- 長期爭議性操作所帶來的社群批評

- 持續參與高爭議議題的曝光紅利

- 支持者與批評者在貼文區互動形成對撞輿論

- 特定事件導致非原支持群體大量提及該政治人物

4. 聲量形成機制:自營內容、媒體擷取與社群爭議的多軌交會

以內容來源分析,這十位立委聲量多來自三種主要機制交織:

- 主動經營社群、自產內容者(如羅智強、黃國昌)

這類立委透過頻繁貼文、直播或短影音與群眾互動

聲量可控性較高,亦較能聚焦特定議題 - 媒體高度轉載、討論延伸者(如徐巧芯、沈伯洋、陳玉珍)

這些人物常因新聞事件、議題發言被媒體引用轉述,擴大社群迴響 - 爭議集中觸發者(如傅崐萁、柯建銘)

某些立委未必每次都是主動發聲者

卻因特定爭議、指控或社會矚目事件被動成為焦點

這樣的分析提示我們,聲量高不必然代表政治認同,也未必是行動成效的唯一指標。實務上,許多聲量暴增反而是因為網路爭議、社會事件而非原本規劃的議程操作。

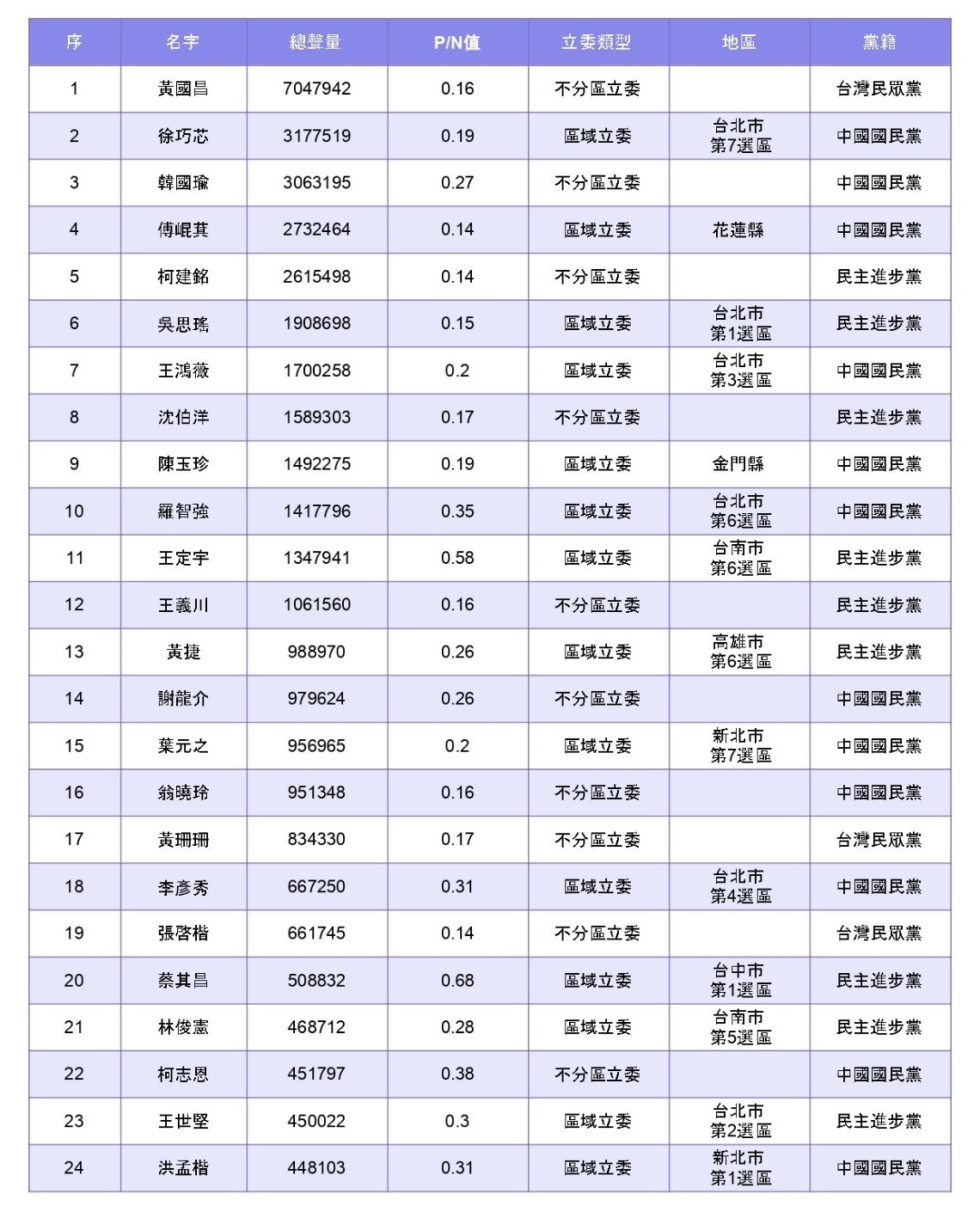

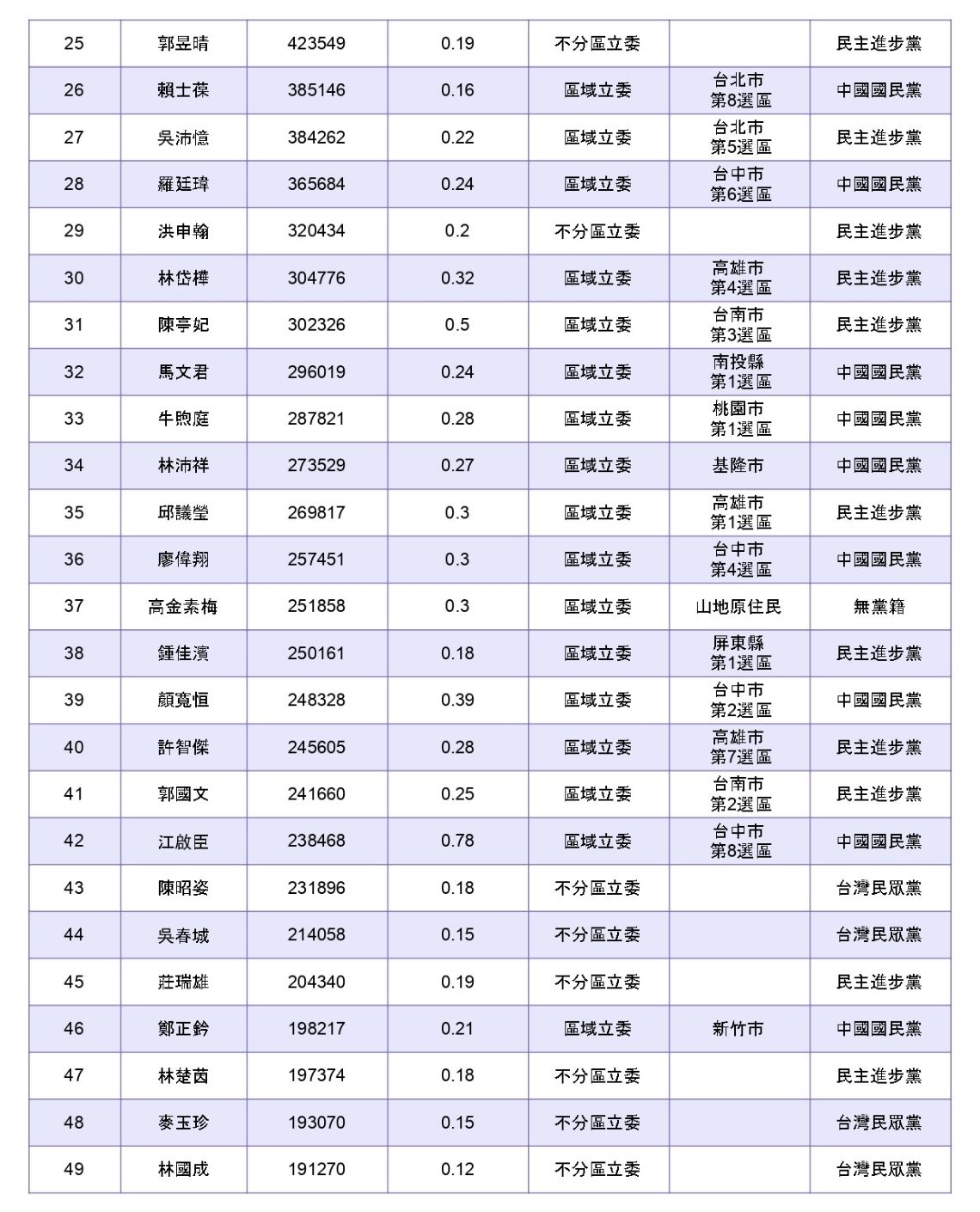

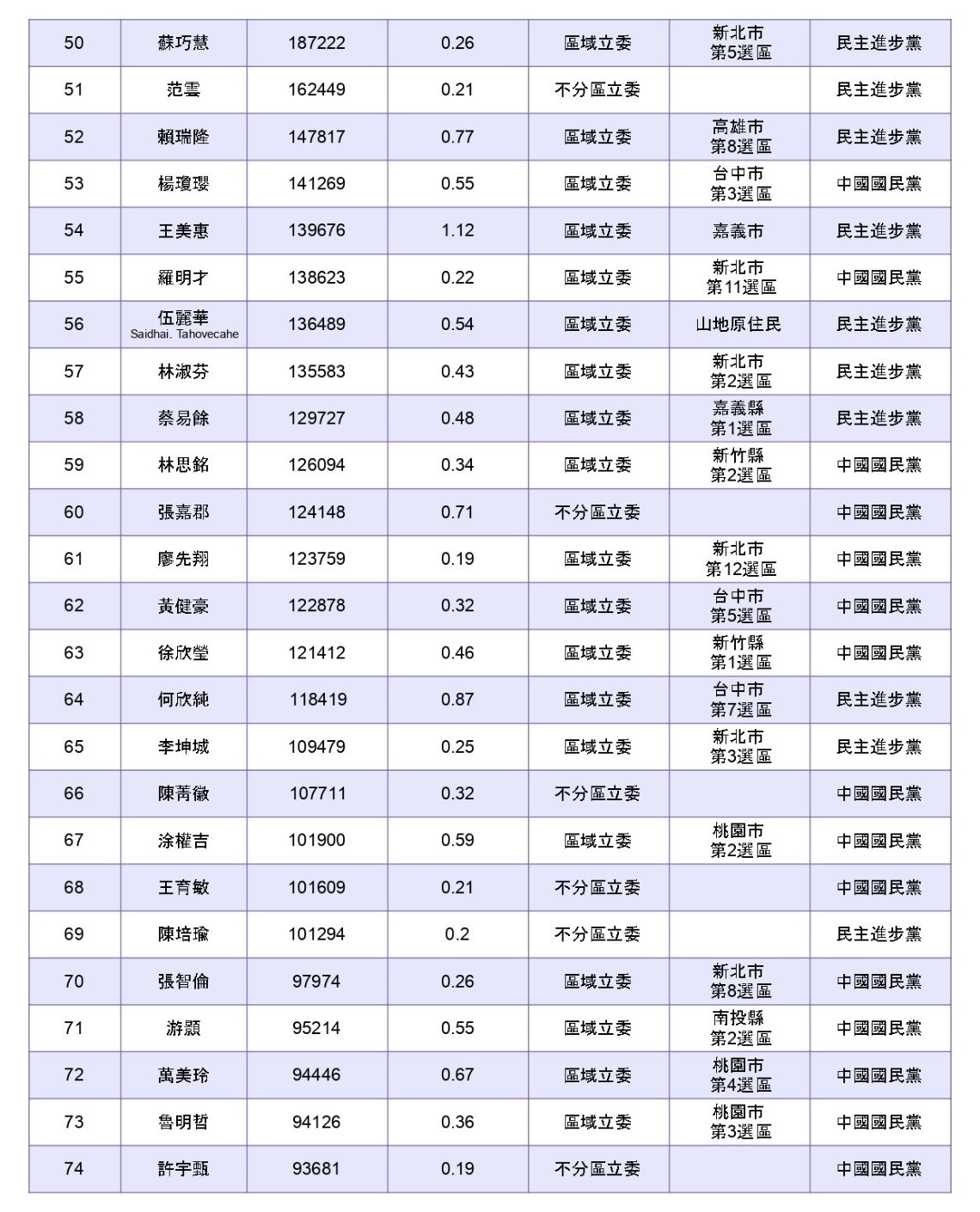

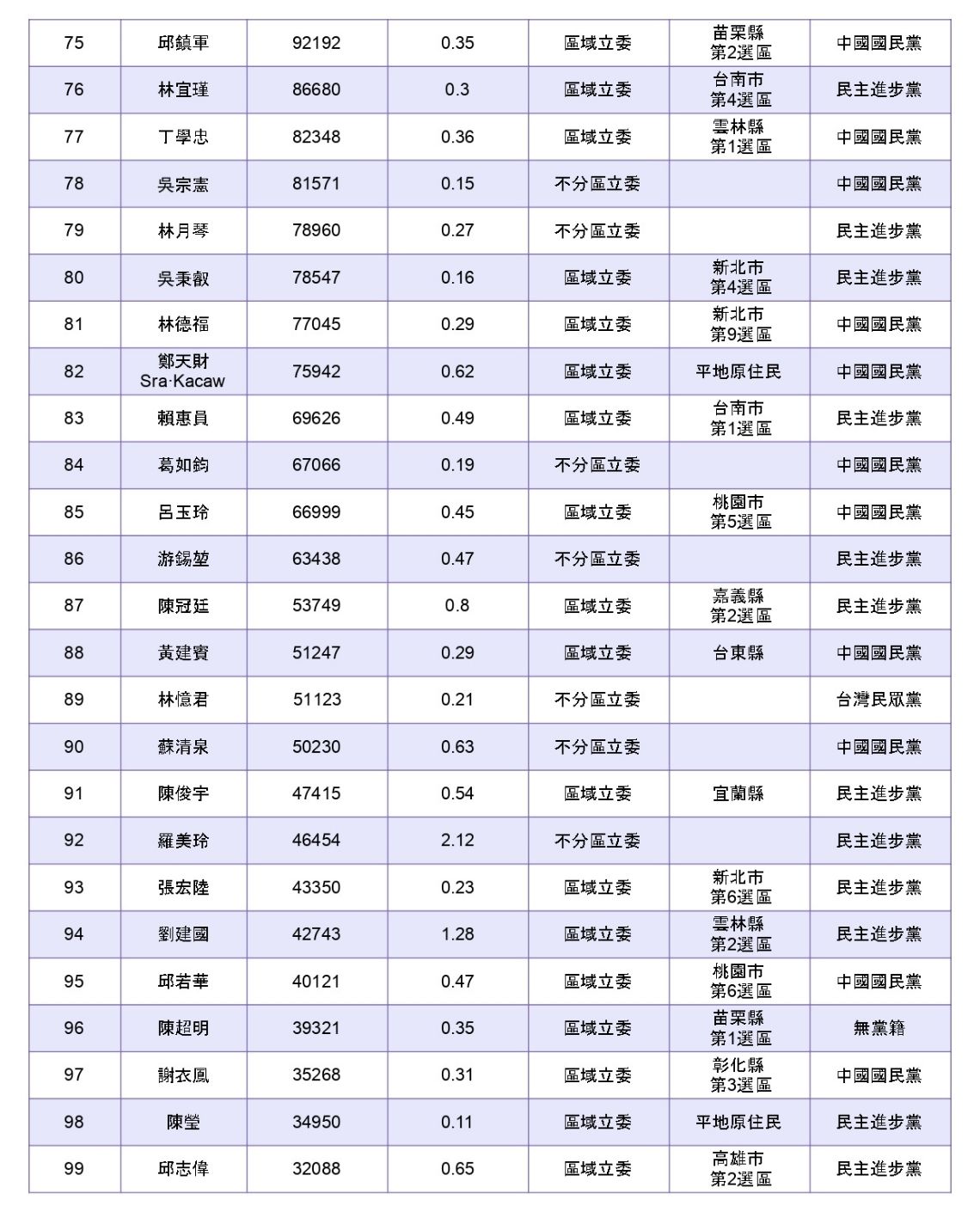

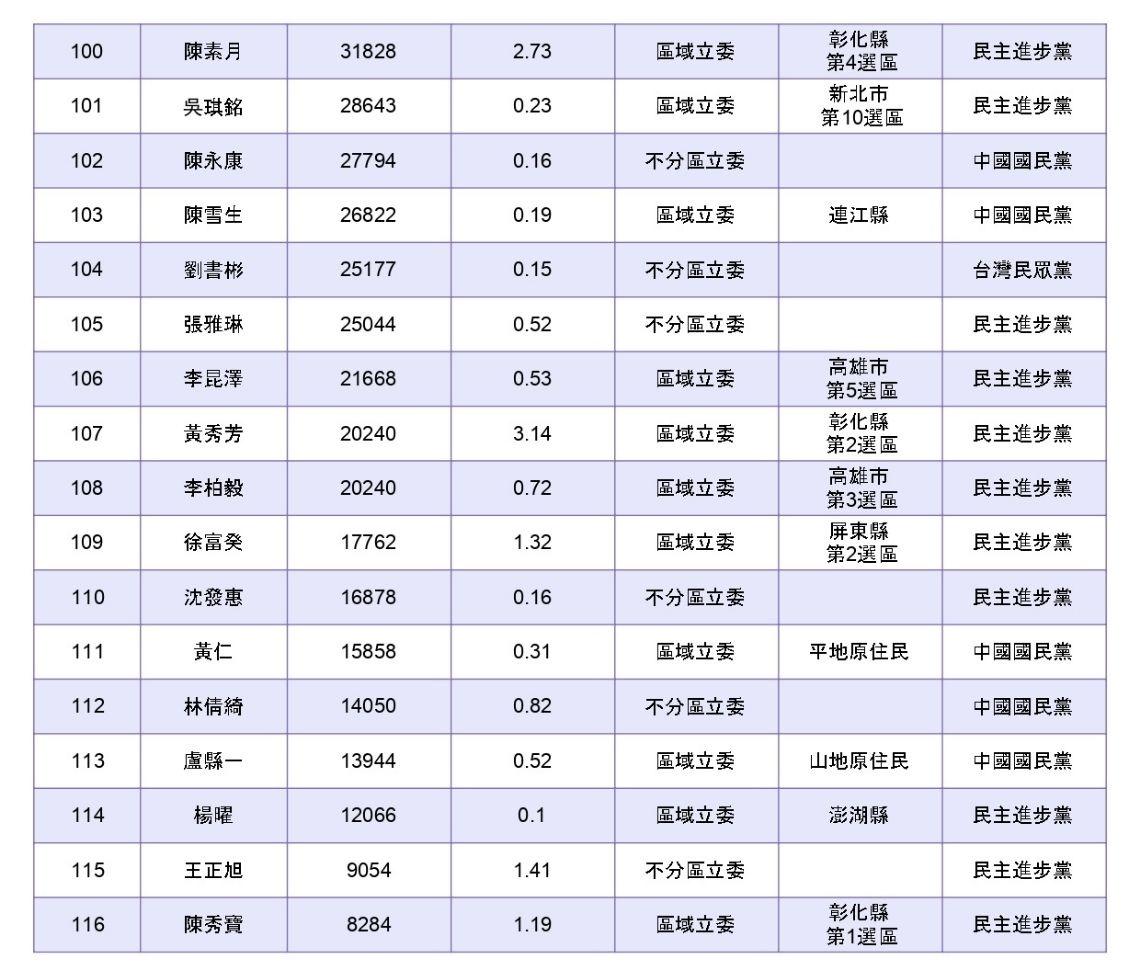

三、113百大立委聲量榜

本次聲量統計由《時局 The Current Situation》平台提供,資料來源為潮網科技所開發之Creator sonar文字輿情模組。本次分析涵蓋的時間範圍為2024年7月25日至2025年7月25日。分析涵蓋國內主要社群(FB、YT、IG、PTT、Dcard、Threads),透過語意辨識與資料演算技術,整理特定期間內與關鍵詞相關之公開討論總量。

聲量指數計算方式如下:

聲量數 = 相關文章數 × 1 + 相關文章留言數 × 1

定義說明:

- 相關文章:標題或內文出現關鍵詞之貼文、新聞、討論串

- 相關文章留言:文章標題出現關鍵詞之文章下所有留言;如平台文章無標題,則以內文前 30 字作為標題判準。如果關鍵詞僅出現在文章而非標題,則僅記也有提及關鍵詞的留言。

透過AI語意分析系統與議題追蹤架構,將龐雜社群輿論轉化為可行的觀點策略與輿情指標。

我們提供聲量趨勢分析,幫助大眾了解時下熱門議題;

也為品牌、公部門、倡議組織等提供具深度的決策依據。

在關鍵時刻發聲得宜、出手有據、擴散有效。