2024年底,一起工讀生性侵事件揭開台灣職場性暴力的冰山一角。主角不是冷門企業,而是我們再熟悉不過的速食品牌——麥當勞。

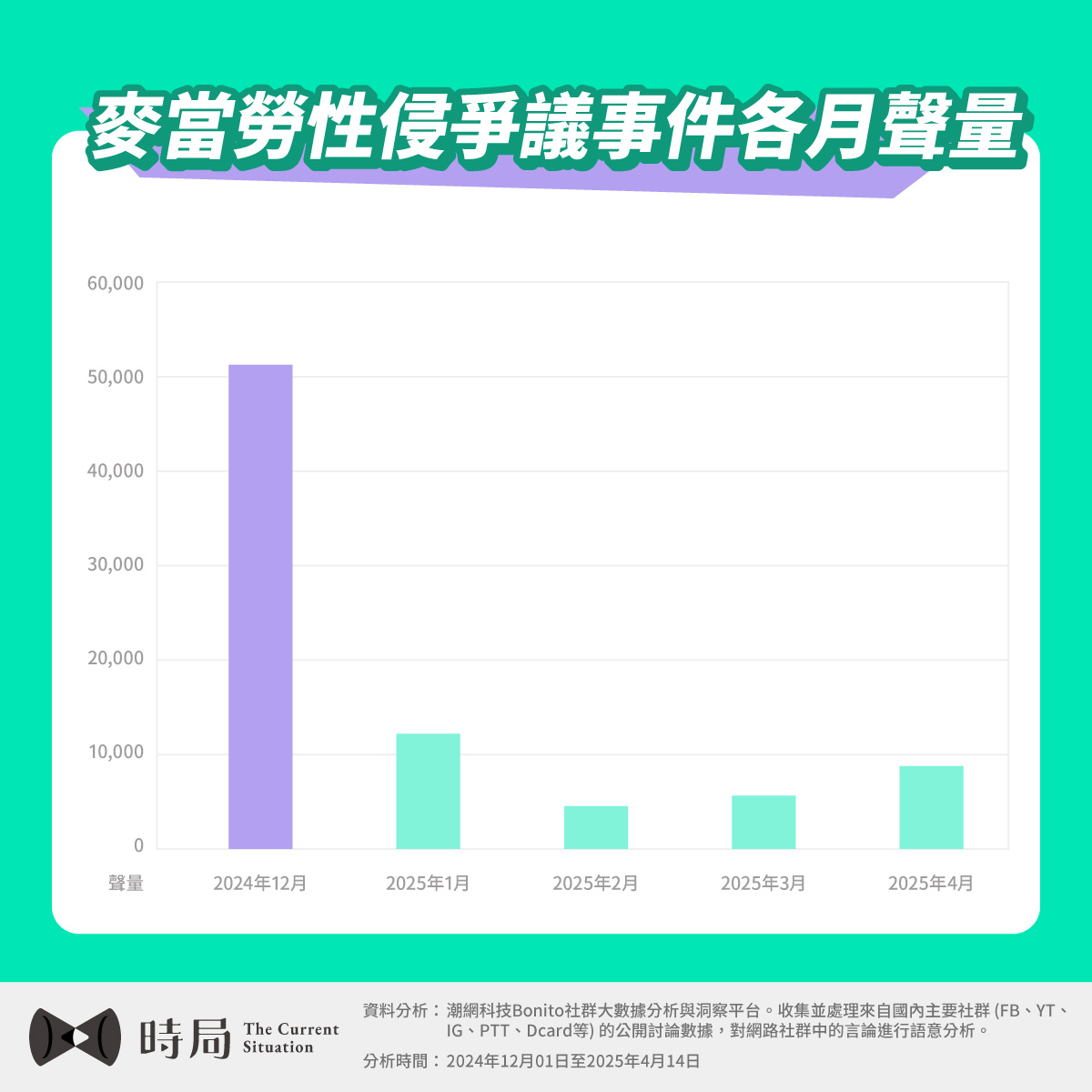

事件一經曝光,立刻引爆輿論風暴,最終演變成全台串連的抵制行動,這不只是一樁性侵案件,更是關於企業責任、性平制度失能與公眾信任崩壞的社會事件。

現在就跟著《時局 The Current Situation》最新聲量分析,一起了解!

事件時間軸介紹

❶ 2022年8月:17歲少女在台北麥當勞分店打工,疑遭主管多次性侵,地點多發生在監視器死角。

❷ 2024年2月:少女離職,並於3月提出報案與公司申訴。

❸ 2024年11月:少女輕生身亡,社會並未立即關注。

❹ 2024年12月:少女母親於社群平台公開控訴,引發輿論海嘯。

❺ 2025年4月:地檢署以證據不足,對涉案主管不起訴;大眾憤怒情緒達到高點。

大眾抵制麥當勞的原因

企業處理太慢

儘管少女3月就申訴性侵,麥當勞卻直到5月才解僱涉案主管,過程缺乏即時作為與危機控管。外界普遍質疑其「包庇心態」與「公關優先」。

性平制度失靈

這起事件讓人質疑:一家跨國企業,怎麼可能沒察覺主管長期對未成年員工性侵?制度的形式化與監督鬆散,讓「性別工作平等法」在現實中顯得無力。

官方說法冷感、缺乏人性

事件爆發後,麥當勞聲明多著重在「依法調查、尊重程序」,卻極少觸及受害者的情緒與家庭傷痛,給人「避重就輕」之感,無法挽回大眾信任。

網路輿論串連效應強烈

案件激起年輕族群強烈共鳴,社群上出現大量「#抵制麥當勞」的標籤與行動,逐漸形成一股品牌信任崩解潮。

麥當勞的回應與改善措施

麥當勞事後提出三項對策:

- 成立「職場安心委員會」

- 增設監視器,覆蓋死角

- 委託外部性平組織進行培訓與審視制度

然而,許多網友與社會觀察者指出:這些舉措不是預防性作為,而是事後止血。當真正需要保障的少女選擇用生命結束這段經歷時,企業才啟動補救行動,已為時過晚。

台灣職場文化與性平制度:制度存在,但落實困難

台灣自2002年通過《性別工作平等法》以來,法律已明文保障職場性騷擾受害者的權利,並要求雇主建立申訴管道與防治機制。然而在實際操作層面,法律制度與職場文化之間,仍存在巨大落差。

許多企業雖然依規設置性平小組、舉辦教育訓練,但大多流於形式,未能真正建立信任機制。對基層員工而言,尤其是年輕工讀生、約聘員工、性別少數者,他們往往在權力結構中處於弱勢,即使遭遇不當對待,也可能因害怕失業、被貼標籤、或申訴無門而選擇沈默。

再者,許多主管仍抱持「帶人帶心」、「有問題內部解決」的觀念,對性騷擾輕描淡寫,甚至替加害人護航,使制度難以發揮應有功能。更嚴重的是,當企業把「聲譽風險」放在受害者人權之前,整個申訴過程便成為另一層次的傷害。

在這樣的文化結構下,性平機制即使存在,也往往成為「為了交差的裝飾品」,不是預防,更不是正義的出口。這不只是個案問題,而是台灣職場環境長期累積的盲點。

許多人說:「我不是針對麥當勞,而是針對這種制度性的冷漠與不作為。」抵制行動,成為人民針對企業失責、司法冷血與體制失靈的最後控訴方式。

這場風暴不該只以「抵制」作結,而是社會必須共同思考:如何讓每個職場成為安全的地方? 讓每個人的傷痛不再被忽略、讓制度不再淪為形式、讓我們不必再為下一個受害者悲憤落淚。