當《人工生殖法》修法草案於2024年中旬正式預告,代理孕母議題便迅速升溫,成為社群平台與新聞輿論場上的熱門話題。這項攸關生育自主、性別平權與倫理界線的法案修正,不僅喚起政策關注,更引爆社會對「誰能生、怎麼生、為誰生」的價值辯論。

尤其,草案中明定「不得給予孕母酬金」的規範,引發輿論高度爭議,迅速推升當月聲量至年度最高峰。後續包含政治人物發言、名人經驗分享等事件,也讓這項議題在一年內累積超過13萬筆討論,顯示社會對此高度關注。

在此背景下,本文將深入分析2024年4月至2025年3月期間,代理孕母相關議題的聲量趨勢與三大討論焦點,並藉由網路社群輿論的視角,理解台灣社會如何在制度與情感之間,尋找生育議題的共識與出路。

聲量重點一

制度上路前,輿情先爆炸:13萬筆聲量中,5月草案公布即佔6,813筆

第一波聲量高峰發生在2024年5月,單月討論量來到6,813筆,主因是國健署釋出《人工生殖法》草案,明定代理孕母可行、但不得收取酬金,引起社群正反意見交鋒。

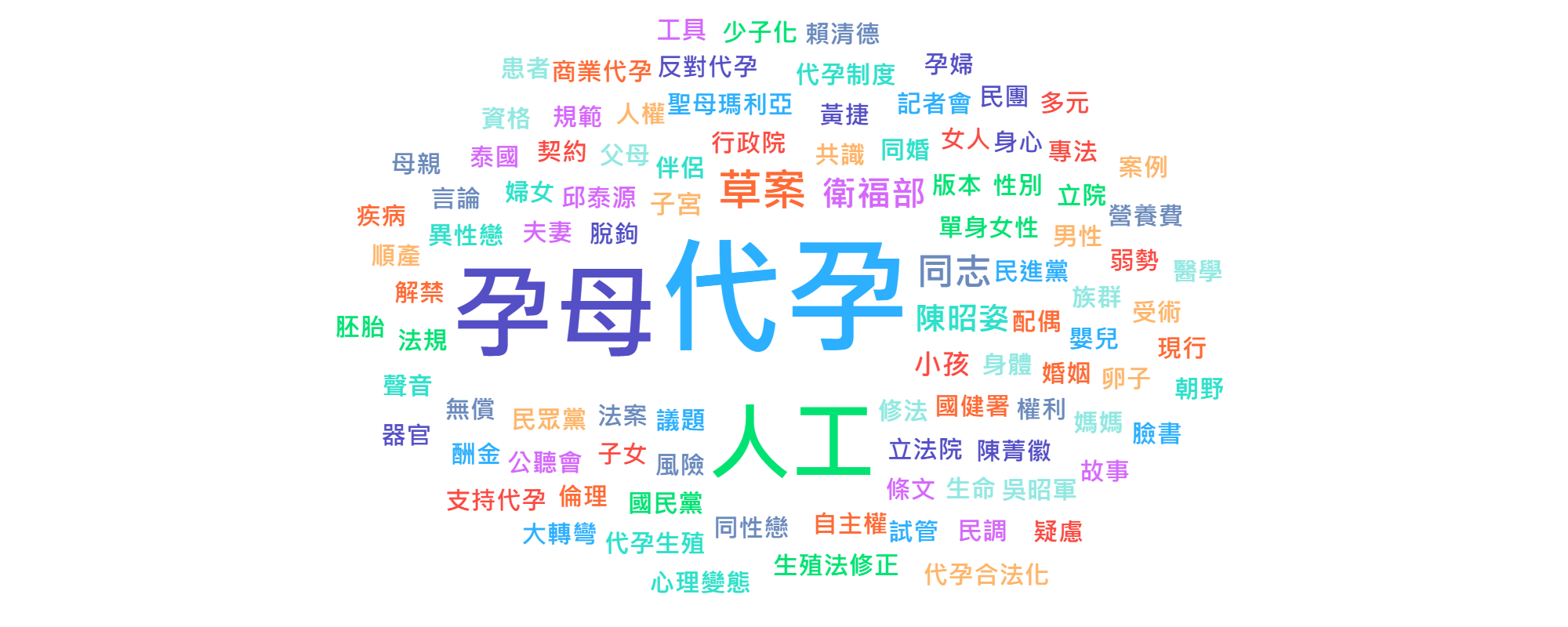

在這波聲量中,關鍵字出現頻率最高者為「代孕」(10,364次)、「孕母」(8,424次)、「人工」(6,933次)、「草案」、「同志」、「酬金」、「營養費」等,可以看出大眾討論集中在三個焦點:

- 制度的公平性:許多網友質疑,長達十月的懷孕過程沒有「任何補償」是否合理?甚至有貼文指出「代孕費100萬是便宜還是貴」,引出對女性身體勞動價值的討論。

- 倫理風險:討論中頻繁出現「家庭壓力」、「代孕工廠」、「身體商品化」等字詞,顯示民眾擔憂制度一旦開放,將助長某些灰色地帶。

- 同性伴侶權益:同婚通過後,同志社群的生育需求成為討論延伸焦點,「女同借精」與「同志家庭」也是高頻出現關鍵詞。

此外,這波聲量來源以Facebook與PPT討論區為主,占總聲量近6成,YouTube與新聞媒體報導其次。特別是在Facebook社群中,以媽媽社團、醫師粉專與女性社會觀察者為主的聲音,成為擴散焦點。

聲量重點二

政治人物成為討論引信:黃捷質詢引爆第二波6,000+聲量熱點

第二波聲量高峰出現在2024年10月,主因是立法委員黃捷於立法院質詢時,針對代孕條文提出質疑。該事件不僅引發YouTube影片洗版,單支影片在比特王頻道上累積38萬讚數、近5,000則留言,也被搬運至PTT HatePolitics與Gossiping版,引發超過2,000則討論串回文。

這波聲量轉向情緒對立,具備以下三項特徵:

- 人身化傾向強:原本針對制度的討論轉向對政治人物的攻擊或支持,質疑其立場是否偏頗、專業是否不足。

- 性別議題再浮現:黃捷為女性政治人物,她的發言也引來關於「女性是否更應該理解女性處境」的爭論,一部分言論甚至帶有貶義、歧視語氣。

- 聲量擴散速度快:從質詢影片上架到討論擴散,全程僅花48小時內就登上熱搜榜,顯示網路議題已成政治人物聲量操作或風險的重要場域。

值得注意的是,這波聲量也吸引了知識型KOL與YouTuber如志祺七七等人出面解釋法案背景與國際對照,幫助部分網友拉回對話理性。

圖片來源:黃捷facebook粉絲專頁

聲量重點三

故事最打動人心:單篇「家庭代孕壓力」貼文轉傳超過2,600次

與前兩波討論不同的是,第三類聲量高峰並不集中於單一時點,而是持續穿插在整體輿論中,由「個人經驗分享」堆疊而成。

例如,一篇由「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」轉發的用戶貼文,提到「自己41歲才成功試管,弟弟出櫃後整個家族把傳宗接代壓力丟給她」,此文被轉貼超過2,689次、留言破千,展現出極強共鳴。

這類「真實案例」有幾個特徵:

- 平台偏好明顯:以Facebook為最大聲量池,占比近4成,特別是在親子社團、女性健康專頁、醫療從業者圈層間擴散。

- 討論風向溫和但深刻:不像前兩類事件偏向對立,這類討論中更常出現「我也有相同經歷」的留言,帶動「共感」而非「對戰」。

- 主題轉向家庭倫理:關鍵詞如「家庭壓力」「三等親內應該免費代孕」「傳統觀念」頻繁出現,反映出台灣社會仍深受生育道德與家族期待影響。

這也說明,儘管制度與政治成為爆點,真正影響大眾對議題感受的,往往是身邊的故事與生活經驗。

從這一年多的聲量觀察,我們可以這麼說:「台灣社會其實正在學習,怎麼用理性說出關於『生』的價值觀。」

總聲量超過13萬筆、三波主題明確的聲量高峰、各類平台各展角色,這不只是輿情資料,更是這個社會正在進行的一場生育文化大辯論。未來若政府仍計畫推進代理孕母立法,勢必得面對三項關鍵挑戰:

- 如何補足制度與倫理的落差:代孕不應變成無償情感勒索,也不應淪為市場剝削工具。

- 如何讓討論空間更理性與安全:目前輿論場太容易滑向人身攻擊與兩極化,不利社會共識建立。

如何看見多元人生需求:不只是同志或高齡者,不孕者、單身者、跨國婚姻者皆有聲音值得被納入制度考量。

結語

聲量之外,台灣社會正走在一條重新思考「生育關係」的路上

從政策草案的發布、政治人物的質詢風波,到一則則真實人生故事的引爆與共鳴,代理孕母這個議題在2024至2025年間,早已不只是法案修訂的技術問題,它挑戰的是我們對「家庭」的定義、對「身體」的想像、以及對「倫理」與「自主」之間界線的認知。

13萬筆聲量的背後,是一個社會試圖釐清自身價值觀的過程。我們看到,代孕不再只是科幻小說裡的情節,也不再只是醫療手段的延伸,它正在進入生活、走入家庭、出現在晚餐桌上的對話。這樣的過程難免有衝突、有情緒、有迷惘,但也正是民主社會成熟的徵兆。

未來,隨著政策進一步修正與落地,我們仍將面對更多「怎麼定義合理補償」、「如何保障孕母權益」、「同志與單身者的生育權」等實際問題。但從輿情的觀察來看,有一件事值得肯定——社會已開始說出那些過去難以說出口的真心話。代孕不該只是立法院裡的辯論題,也應該是每一個人都可以參與的公共對話。

這場關於「生」的討論仍在進行中,而我們都在其中,學習傾聽、表達、理解,並一起定義更公平、更包容的未來。

透過AI語意分析系統與議題追蹤架構,將龐雜社群輿論轉化為可行的觀點策略與輿情指標。

我們提供聲量趨勢分析,幫助大眾了解時下熱門議題;

也為品牌、公部門、倡議組織等提供具深度的決策依據。

在關鍵時刻發聲得宜、出手有據、擴散有效。