Table of Contents

Toggle

台灣的行人安全問題長期受到社會關注,被外界形容為「行人地獄」的現象在近年來持續延燒。透過分析國內社群平台上的討論數據(見圖1),可以發現此議題在2023年產生超過90萬筆網路聲量,而2024年雖然聲量有所下降,但仍有超過40萬筆討論,顯示行人安全仍是極具影響力的公共議題。

(圖一)

行人地獄的年度趨勢分析

如果進一步檢視過去一年(2024年3月至2025年2月)各月份的聲量變化,從圖2可以發現有三個討論熱潮的高峰期,分別為2024年3月、9月與12月。其中:

➊ 2024年9月(聲量超過8萬筆):

(1) 東海女大學生遭巨業公車撞死,因公車司機非初犯因此引發社會強烈關注,成2024年最受關注的車禍事件之一。

(2) 政府宣布「行人優先區」將於10月1日正式上路,激起各界討論。

➋ 2024年3月:

(1) 交通部拍板「微罪不罰」,許多網友認為這將開啟「大違停時代」。

(2) 新北市發生國小生與國中生在斑馬線上被車撞的悲劇,促使社群對學童安全問題的關注。

➌ 2024年12月:

(1) 台中市內的行人庇護島在短短數十天內發生超過10起車輛自撞事故,網友熱烈討論駕駛責任與庇護島的作用。

(2) 台北市設立首個「行人優先區」,但許多網友仍質疑此政策的必要性。

(圖二)

行人地獄討論的十大議題分類

我們進一步來看看,在有關行人地獄的討論中,有哪一些面向或議題特別受到網友關注或者網友特別熱烈討論。分析社群討論內容後,發現有關行人地獄的討論可歸納為十大類,依照聲量排序如下(見圖3):

1. 汽機車不禮讓行人導致傷亡

首先,聲量最高的當然是汽機車該禮讓而未禮讓行人導致行人受害。過去一年中,包括像是東海女大生被巨業公車撞死、桃園女子走在人行道上被皮卡輾過、嘉義孩童舉手過馬路轉彎車不禮讓還加速衝過…等,都是網路社群中引起熱烈討論的事件。值得一提的是,轉彎車未注意斑馬線行人或者故意未禮讓行人造成事故的情況屢見不鮮,因此也有不少網友除了責罵這些駕駛之外,也提出應該人車燈號分開、很需要行人庇護島等建議。

2. 大客車意外

聲量第二高的議題則是大客車釀成的意外。除了前面提及的東海女大生事件外,還有台北市砂石車右轉撞死腳踏車騎士、新店客運闖紅燈撞到過馬路的學童….等,不僅凸顯了目前大客車對行人安全的潛在威脅,也說明了大客車造成的傷亡也遠比其他類型交通工具來的嚴重。網友除了表示某些公車業者不意外之外,也支持對於這些職業駕駛應該加重刑責。

3. 行人庇護島

行人庇護島之所以有高聲量,是因為過去一年有部分地區在設置行人庇護島後,頻頻發生車子自撞的意外事故。雖然駕駛抱怨連連認為庇護島設計不良,但是大多網友都認為懲罰三寶駕駛的設計很好,如果不是有庇護島,被撞到的就是行人,因此支持行人庇護島的設置。

4. 人行道相關討論

人行道不足的問題一直被認為是人行地獄的關鍵因素之一,因此過去一年當一些地方政府(桃園、台中、高雄)積極建設人行道或改善人行道的防護時,普遍都會獲得支持。但是,不是所有人行道設置都會獲得支持,尤其是部分當地人可能就會顧及便利性而反對人行道的畫設。

5. 微罪不罰政策

政府在去年三月拍板決定對部分違規行為不開放檢舉也不記點,並且在去年7月1日上路。針對這個政策決定,就有不少網友擔心會導致更嚴重的違停與臨停問題,嘲諷相關政策是無法解決問題,就解決提出問題的人的措施。

6. 行人優先區上路

行人優先區在去年10月1日上路,同年12月台北市設立全國第一個行人優先區。雖然措施要求汽車限速以及不准按喇叭來保護行人,不過大多網友卻不買單,認為這個政策沒用、政府只會罰錢、乾脆不開放車子通行、行人自己的問題都不重視…等。

7. 道路標線設計

適當的標線設計被認為能有效引導駕駛並提升行人安全,例如天母的畢卡索標線就被網友稱讚是很好的改善範例。不過,不少網友認為人行道或道路標線要搭配實體防護措施,才能避免三寶駕駛看不懂進而影響路人的安全。

8. 國外經驗與外國人在台經驗

有不少網友認為台灣應學習日本、瑞典等國家的交通政策,但同時也對台灣要學習到並沒有太大信心。另一方面,台灣行人地獄問題也給不少國外旅客或居留人士帶來不良印象,例如:日本觀光客在鶯歌的行人穿越道被撞、美國男在台南等公車被撞、港籍母女被左轉車擦傷…等,都讓網友嘲諷這是另類的讓世界看見台灣。

9. 違停與臨停問題

違停車輛不僅影響交通流暢度,還導致行人過馬路時面臨更高風險。在交通部拍板10項微罪不開放檢舉後,網友普遍認為違停與臨停會更嚴重,也會導致更多不幸事件。去年三月,在潭子就曾發生小貨車臨停阻擋視線導致行人過馬路被機車撞傷。

10. 行人素養

除了駕駛、道路設計、政府政策外,行人地獄的討論中也不乏有網友對行人的批評,例如過馬路時滑手機、散步,未注意路況等可能害人害己。過去一年,也有不少行人闖紅燈、不走斑馬線…等導致駕駛危險的事情發生,讓網友批評政府對這些行人毫無作為是交通越來越爛的原因。

(圖三)

行人弱勢族群的安全問題

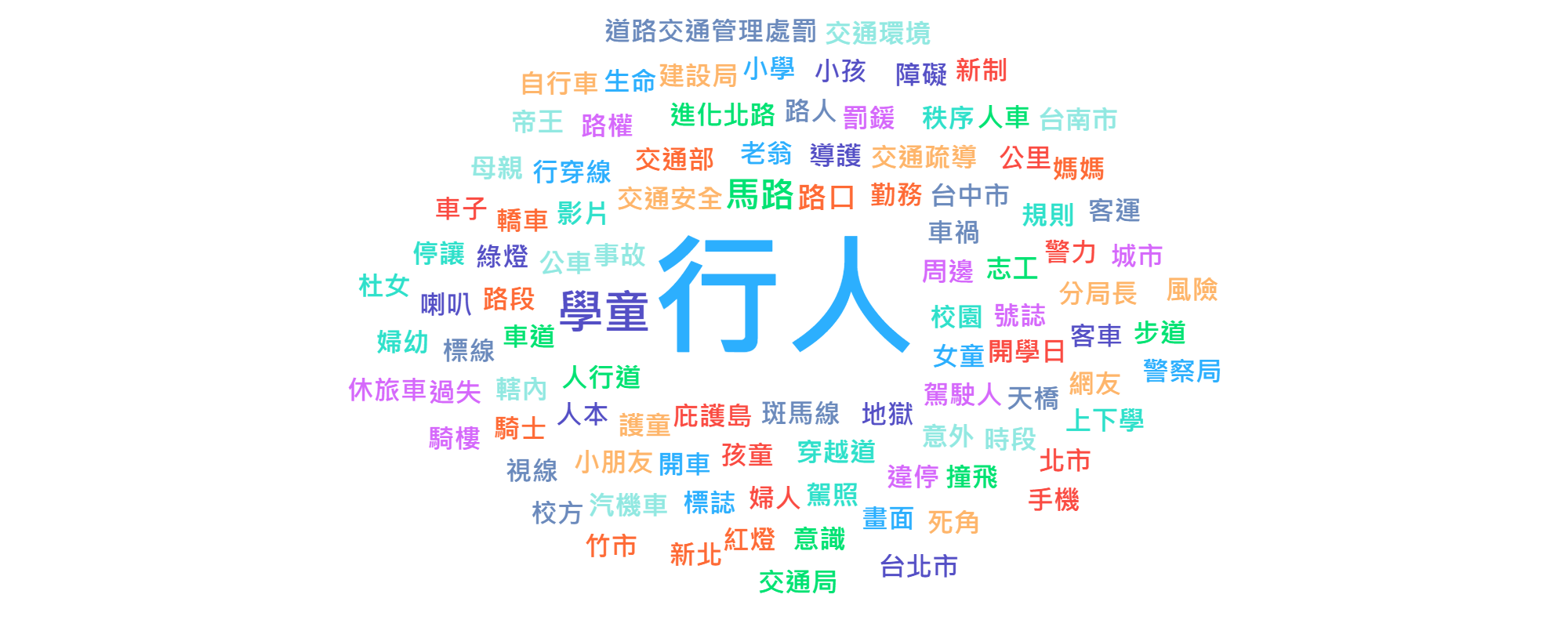

值得注意的是,在過去一年「行人地獄」相關討論中,除了東海女大生事件外,仍有超過3萬筆聲量與孩童、學生、老人、婦孺等弱勢行人族群的傷亡事件相關。他們大多在上學放學、市場買菜、或外出散步時,即便行走於斑馬線上,仍面臨汽機車或大客車的風險。從圖4的文字雲結果來看,孩童、學童、婦人、老翁等關鍵詞與庇護島、人行道、斑馬線、導護、護童等關鍵詞有密切關係,說明這些族群行人都更需要更多的保護。

(圖四)

結語:行人安全的未來發展方向

透過社群數據分析可見,「行人地獄」問題仍是國內重要的社會議題,且討論焦點涵蓋政策面、設施面與用路人素養等多個面向。政府在推動行人安全措施時,應優先考量弱勢族群的需求,並透過改善道路設計、加強駕駛管理、強化執法力度等方式,讓行人能夠真正擁有安全的通行權利。同時,如何讓社會大眾改變對交通文化的認知與行為,亦是未來改善行人安全的關鍵挑戰。

透過AI語意分析系統與議題追蹤架構,將龐雜社群輿論轉化為可行的觀點策略與輿情指標。

我們提供聲量趨勢分析,幫助大眾了解時下熱門議題;

也為品牌、公部門、倡議組織等提供具深度的決策依據。

在關鍵時刻發聲得宜、出手有據、擴散有效。