Table of Contents

Toggle

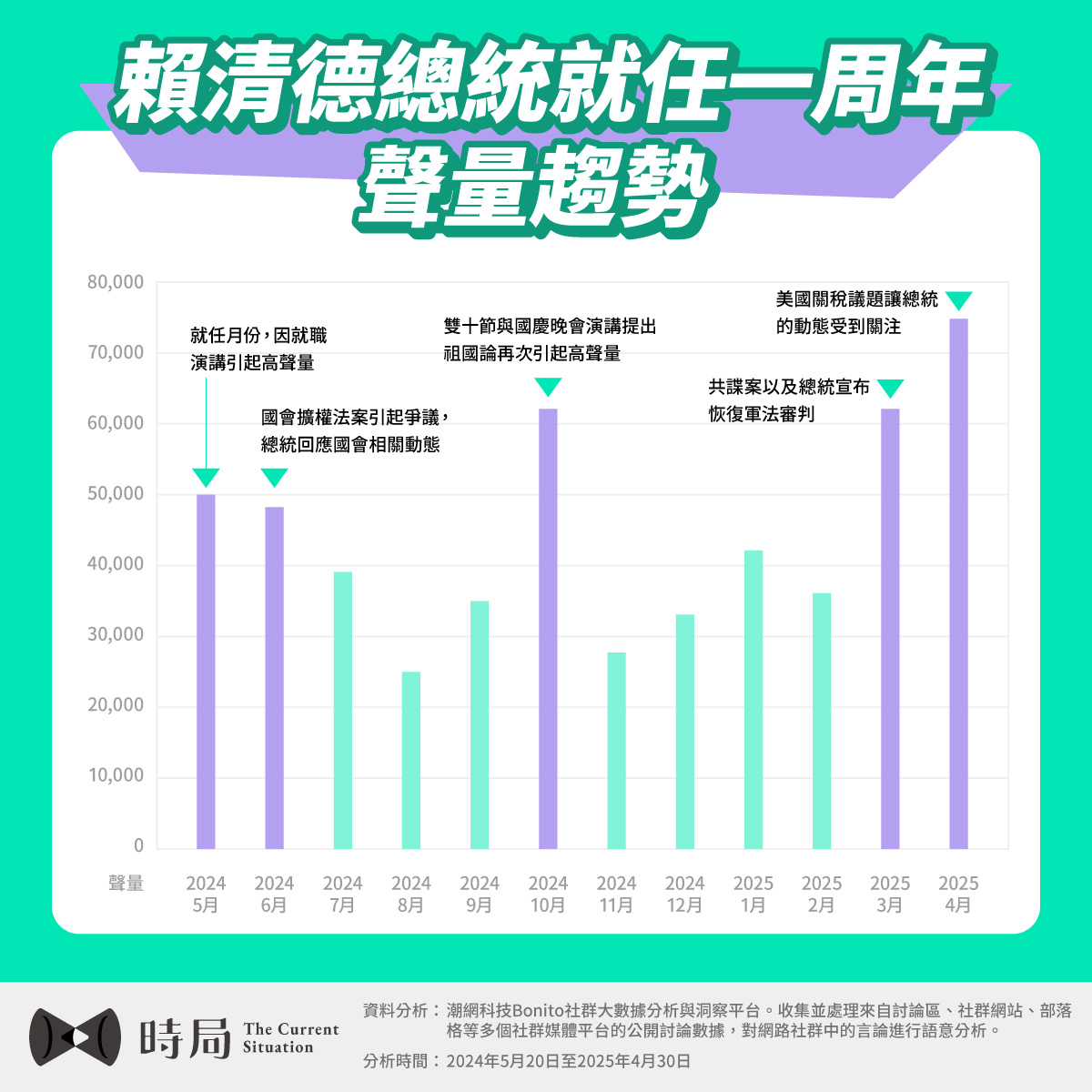

自2024年5月賴清德總統正式就任以來,至今屆滿一年,國內外局勢劇變,兩岸關係、內政法案及社會運動皆不斷牽動台灣民意。

《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站根據國內主要社群平台討論聲量統計,過去一年最受關注的十項事件輪廓清晰,從重大演說到立法院衝突,無不反映出執政挑戰與社會氛圍的深層變化。

上任初期聲量高峰(2024年5月–6月)

賴清德因就職典禮及首次就職演說(包括「新兩國論」主張)引發高度媒體關注,聲量迅速攀升。

中期震盪下降(2024年7月–8月)

隨著政治議題轉趨穩定,聲量出現下降趨勢,但國會擴權法案仍維持一定關注度。國慶期間再現高點(2024年10月)

雙十節國慶晚會與演講再提「祖國論」引發輿論熱議,使聲量明顯上升。年底再度回落(2024年11月–2025年2月)

該階段聲量相對平穩偏低,但仍有共諜案與恢復軍事審判等議題支撐一定討論度。2025年春季雙高峰(3月–4月)

3月因台美關稅爭議與總統對外表態引發聲量上升;4月則因「戰獨裁」遊行等強烈對立議題達到全年最高點。賴清德總統的聲量波動明顯與政治關鍵事件與重大政策發表密切相關,顯示民眾與媒體對於兩岸政策、國會攻防與國安議題特別敏感。

Top10. 三法案爭議:《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》引爆法治爭議|聲量:90,084

立法院在激烈衝突後急轉闖關三案,通過過程引爆衝突:前一晚數十名民進黨立委闖入議場抗議,隔日國民黨立委強行進場,並於深夜11點多完成三讀。

- 《公職人員選舉罷免法》修正案由國民黨黨團所提,罷免提議人和連署人都須附上身分證正反面影本,若資料不清、偽造連署人將受刑罰。

- 《憲法訴訟法》修正案將大法官審理違憲裁判的同意門檻從「現有出席法官半數」提高到「現有總額三分之二」,即至少9名大法官同意才能定違憲。

- 《財政收支劃分法》修正案則調整中央與地方財源分配,修法後,直轄市、地方縣(市)及鄉(鎮市)分配到的稅收會增加,而中央政府分配到的稅收則會減少,預計增釋出約新臺幣3753億元給地方。

Top9. 總預算遭刪:財政主導權受限|聲量:94,923

國會三讀刪除多項中央政府預算,成為行政與立法權力對峙的新戰場,總統雖表達尊重國會職權,仍提醒不可「影響人民基本權益」。

此一爭議凸顯朝小野大體制下施政的不確定性,預算成為政治角力工具,也引發是否「依法行政」與「反對為刪而刪」的討論。

Top8. 黨內爭議:清廉形象的挑戰|聲量:125,435

2025年上半年,民進黨內部爆發多起爭議,包括林岱樺、鄭文燦涉貪案,交通部長李孟諺因婚外情請辭,賴系立委林宜瑾辦公室亦遭搜索。

賴清德對外強調「依法辦理、不干預司法」,但仍無法完全平息外界對黨紀與操守的質疑,黨內醜聞也讓政府清廉形象蒙塵。

Top7. 台積電美國投資:護國神山全球布局再進化|聲量:129,733

台積電持續推進亞利桑那州設廠計畫,引發是否技術外流與供應鏈風險的討論。賴總統則多次強調,這是「科技外交的成果」,不僅保護關鍵技術,也鞏固台美戰略夥伴關係。

產業界雖有雜音,但主流意見傾向視此為台灣維持晶片優勢的長期佈局。

Top6. 統戰與共諜應對:定調中國為「敵對勢力」|聲量:145,307

2025年3月,爆發重大共諜案,牽涉中資與情蒐行動,政府隨即宣布恢復軍事審判機制,並首次以總統層級明確定義中國為「境外敵對勢力」,中方則譴責升高對立。

賴清德此舉展示國安零容忍立場,強化反滲透作為,但也引發民間對軍審制度回歸可能侵害人權的憂慮。

Top5. 戰獨裁遊行與言論自由論辯|聲量:163,569

藍白陣營號召上凱道舉辦「戰獨裁」遊行,賴清德說明台灣有言論集會自由並回應:「若要戰獨裁,應去天安門」,藉此批評中國的專制本質。

此事件反映台灣內部政治對立的外溢效果,也讓「民主自由」的內涵在社會上激起更多辯論與解釋。

Top4. 大罷免風潮:政治對決的延長賽|聲量:211,365

隨著在野黨不滿施政方向,罷免聲浪不斷升高。國民黨立法院長韓國瑜曾公開呼籲停止大罷免,主張勿陷政治內耗;而時代力量的黃國昌則反批並要求與總統辯論罷免正當性。

總統方面則回應:「當家不鬧事」,呼籲社會回歸理性。此事件揭示政黨競爭不只侷限於政策辯論,更進一步延伸至制度攻防,民主韌性再受挑戰。

Top3. 關稅與「脫中入北」政策:對中經貿轉型起手式|聲量:212,585

2025年初,美國宣布針對中國與部分地區產品加徵關稅,賴總統拋出五大應變策略,強調推動「脫中入北」,朝向北美經濟體系深化合作,並公開表示談判「進展順利」。

此舉意在強化台美經貿聯繫,但也引發部分企業界對中國市場風險的擔憂,折射出台灣在全球供應鏈中的重新定位壓力。

Top2. 國會擴權法案與青鳥運動:民間動員與憲政攻防|聲量:229,955

2024年6月起,立法院通過《立法院職權行使法》等修法,引發「國會擴權」爭議。行政院提出覆議遭否決,並聲請釋憲,最終憲法法庭於2025年裁定部分條文暫時停止適用。

過程中,民間發起「青鳥行動」,數萬民眾包圍立院,高呼守護民主與程序正義。此事件是賴政府面對立法權挑戰的重大考驗,也成為民主制度運作的重要分水嶺。

Top1. 賴清德就職與國慶演說:祖國論與新兩國論引發波瀾|聲量:264,015

賴清德在就職典禮與國慶晚會中,提出「中華人民共和國不可能是中華民國的祖國」、「兩岸互不隸屬」等言論,引發北京強烈反彈,也掀起國內兩岸立場辯論。

這些發言被視為延續蔡英文的「兩國論」基調,象徵賴政府在主權議題上採取較為堅定立場。

賴清德總統執政的第一年,台灣在內外挑戰交織下,從兩岸關係的重新定錨、國會政治的權力拉鋸,到經濟策略的調整與國家安全的強化,各項議題緊密相連,相互影響。

十大高聲量事件不僅勾勒出執政首年的關鍵輪廓,也預示了未來台灣可能面臨的挑戰與契機。如何在分歧中尋求共識,在變局中站穩腳步,將持續考驗著賴政府的執政智慧與台灣社會的集體抉擇。

本文所調查的結果由《時局 The Current Situation》平台提供,資料來源基於潮網科技Bonito社群大數據分析與洞察平台。本次分析涵蓋的時間範圍為2024年5月20日至2025年4月30日。該平台透過先進的大數據與人工智慧技術,收集並處理來自國內主要社群(FB、YT、IG、PTT、Dcard等)多個社群媒體平台的公開討論數據,對網路社群中的言論進行語意分析,並綜合討論熱度與網民反應進行排名。本次排行並非根據投票或民調結果,而是單純根據網絡討論的數量及其熱度進行排序,結果不代表正負評價。